WATCH-Symposium

Datum 20.01.-21.01.2026

Veranstaltungsort: CBBM, Seminarraum Levi-Montalcini

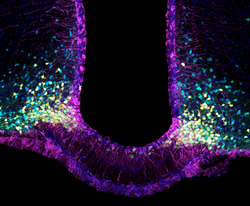

WATCH (Well-Aging and the Tanycytic Control of Health) ist ein Synergy Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC), der 2018 gemeinsam an Vincent Prevot (INSERM, Frankreich), Markus Schwaninger (Universität Lübeck, Deutschland) und Ruben Nogueiras (Universität Santiago de Compostela, Spanien) vergeben wurde. Das Verständnis, wie das Gehirn Körperfunktionen reguliert, ist entscheidend für die Bekämpfung von Stoffwechselstörungen und neurodegenerativen Erkrankungen. Das Projekt erforscht die molekularen Mechanismen, die diesem Prozess zugrunde liegen, und konzentriert sich dabei auf die neuroendokrinen und metabolischen Funktionen der Tanyzyten im Hypothalamus. In den letzten sieben Jahren hat die WATCH-Gruppe bedeutende Entdeckungen gemacht. Auf dem Symposium, das am 20. und 21. Januar 2026 in Lübeck stattfindet, werden die Partner die neuesten Erkenntnisse und Perspektiven diskutieren, die aus dem gemeinsamen Projekt entstanden sind.

Weitere Informationen zum ERC-WATCH-Projekt: Home - WATCH

Für weitere Informationen zum Programm der Veranstaltung und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Aurelie Batchadji unter aurelie.batchadji(at)uni-luebeck(dot)de.

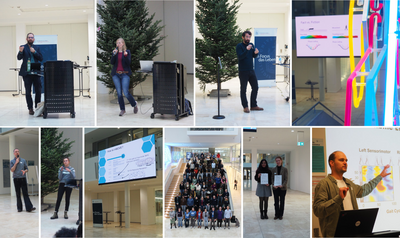

Erfolgreiche Ausrichtung der I-MOVE 2025

Vom 4.-6.12. wurde die I-MOVE 2025 interdisziplinär von dem Institut für Psychologie, dem Institut für medizinische Psychologie und der Klinik für Neurologie in den Räumen des CBBMs ausgerichtet.

Die Notwendigkeit und die Bedeutung des Konferenzthemas, die Integration von Bewegungsinformation in neurowissenschaftliche Forschungsansätze, wurde in den Vorträgen der Keynote Speaker Freek van Ede (Institute for Brain and Behavior, Vrije Universiteit Amsterdam), Marlene Meyer (Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour, Radboud University, The Netherlands) und Giacomo Novembre (Neuroscience of Perception and Action Lab, Italian Institute of Technology, Rome) für unterschiedliche Disziplinen der kognitiven Neurowissenschaften vorgestellt. Die Demonstrationen zum Umgang mit multimodalen Daten (Julius Welzel, Kiel University) und der online Synchronisation multimodaler Datenerfassung (Melanie Klapprott und Martin Bleicher, University of Oldenburg) waren als praktische Übungen gestaltet. Mit dem Junior Posterpreis wurden die Arbeiten von Vaishali Vinod (Kiel University, „Preprocessing on the Move: An Overview of Preprocessing Pipelines in Gait-related Mobile EEG“) und Annika Werwach (Max Planck Institute for Human Development, Berlin, „Memories in motion: Tracking memory development in freely moving toddlers using mobile EEG“) ausgezeichnet. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das Gelingen der I-MOVE 2025. Besonderer Dank an unser studentisches Team für deren unermüdlichen Einsatz.